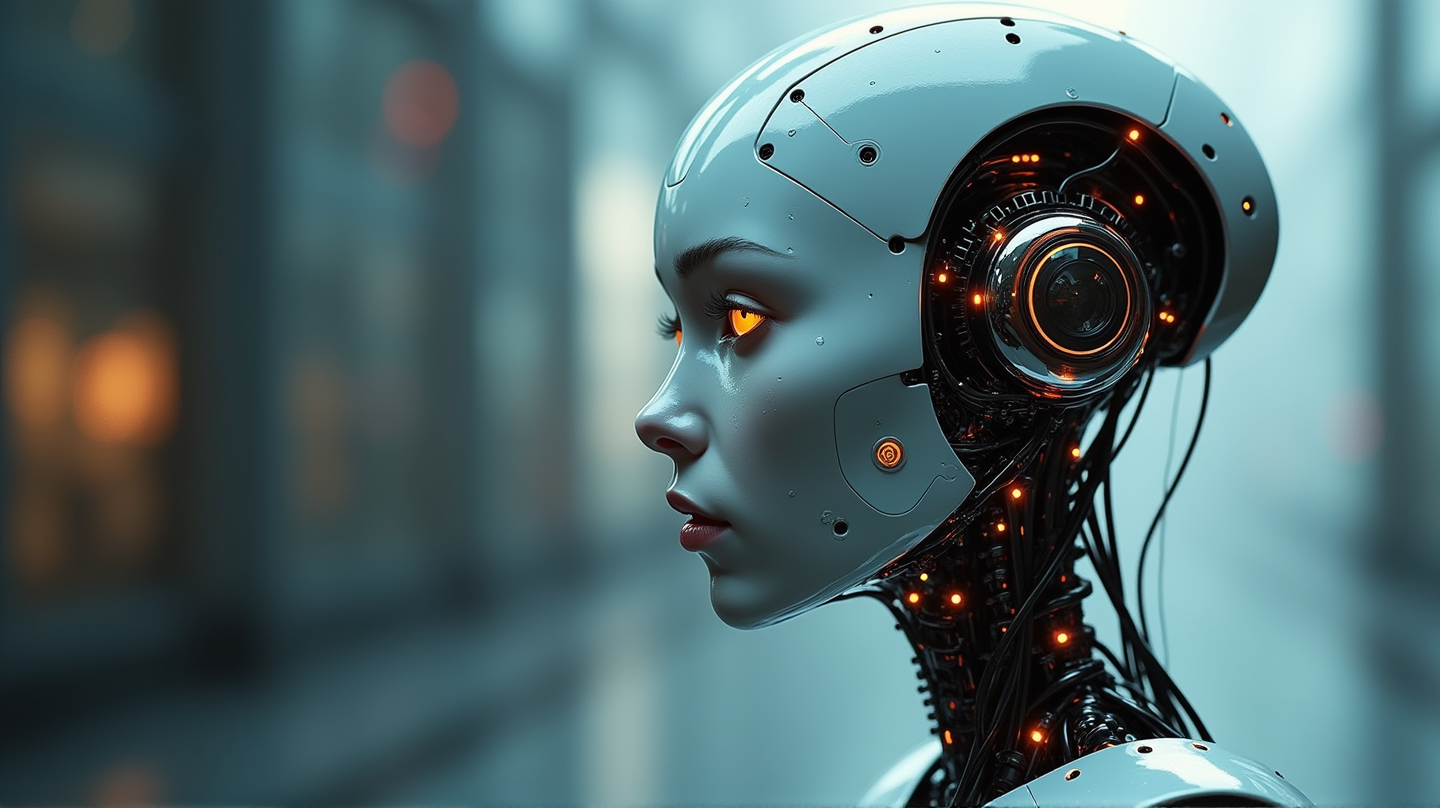

Als die Firma Aheadform aus China ihren innovativen Origin M1-Roboterkopf vorstellte, erweckten sie damit ungewollt die längst bestehende Debatte darüber, wie menschenähnlich Roboter tatsächlich erscheinen sollten, erneut zum Leben. Der Kopf, der in der Lage ist zu blinzeln, zu nicken und ausdrucksvoll Mimik nachzuahmen, erregte in den sozialen Medien sowohl Freude als auch Unbehagen. Doch warum vermittelt diese Menschlichkeit sowohl Komfort als auch Störung?

Durch das Unheimliche Tal navigieren

Seit der japanische Robotiker Masahiro Mori 1970 die “Unheimliche Tal”-Theorie vorstellte, zieht die Idee eines psychologischen Tals, in dem menschenähnliche Roboter ein Gefühl des Unbehagens auslösen, sowohl Wissenschaftler als auch Designer in ihren Bann. Der Origin M1-Kopf dient als Paradebeispiel: Er erscheint menschlich, knapp unter dieser Schwelle, was Vertrauen schafft, doch überschreitet er sie, gelangt er in einen beunruhigenden Bereich. Wie in Decrypt angegeben, ändern sich die Wahrnehmungen drastisch, wenn Gesichtsgesten fast nicht mehr von echten menschlichen Ausdrücken zu unterscheiden sind.

Der Sweet Spot im Design

Eine Studie der Universität Castilla-La Mancha in Spanien enthüllte kürzlich, dass moderater Anthropomorphismus - bei dem Roboter einfache Gesichtsanimationen und minimale Sprachhinweise zeigen - Komfort und Vertrauen in Roboter fördern kann, wie der katzenähnliche Bellabot in europäischen Restaurants. Ihre Ergebnisse betonen die Notwendigkeit eines Gleichgewichts und legen nahe, dass während einige menschliche Merkmale in Robotern von Vorteil sind, Übermaß ins Gegenteil umschlagen könnte.

Der wachsende Hunger des Marktes

Humanoide Roboter werden voraussichtlich verschiedene Sektoren durchdringen, von der Hotellerie bis zum Gesundheitswesen, wobei der globale Markt für Serviceroboter laut Branchenanalysten bis 2032 voraussichtlich 293 Milliarden Dollar übersteigen wird. Dieses lukrative Potenzial drängt Designer dazu, innovativ und durchdacht vorzugehen, damit sie genug Menschlichkeit projizieren, um das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen, ohne zu nah an die gruselige Realität zu geraten.

Emotionale Bindungen jenseits der Technologie

Forscher und Ethiker, wie diejenigen am MIT Media Lab, heben Bedenken hervor, dass anthropomorphe Roboter Bindungen fördern könnten, die ethische und kognitive Grenzen behindern, insbesondere bei Kindern. Diese Bedenken ermahnen zur Vorsicht bei der zukünftigen Verteilung und Gestaltung von Robotern.

Fazit: Das richtige menschliche Element finden

Die Robotik bewegt sich mit rasender Geschwindigkeit auf eine Zukunft zu, in der es zunehmend schwieriger wird, zwischen Mensch und Maschine zu unterscheiden. Die Herausforderung besteht darin, gerade genug menschenähnliche Merkmale beizubehalten, damit Roboter relatable bleiben, ohne Unbehagen auszulösen. Es muss ein entscheidendes Gleichgewicht gefunden werden, das sicherstellt, dass diese technologischen Wunderwerke der Menschheit dienen, während sie ihre emotionalen Nuancen respektieren.